今月初めに研究目的の受精卵作製が解禁された、という記事を読んだ。

ニュースのみではいまいち詳細がつかめないため、厚生労働省の資料を確認したところによると、受精後14日以内の問題のある受精胚を研究対象とするという。

14日。絶妙なラインだな、と思う。自然妊娠の場合、敏感な人だとつわりが始まり、妊娠を自覚することもある。

無論、この研究に異を唱えるつもりはない。かく言う私も、別の生命の研究結果である遺伝子組み換えの注射で生かされているし、この研究は今後生まれてくるだろう、あるいは今生きている子どものために必要な研究だからだ。

ただ「どこからが人の命なのだろうか」「選別の決定は誰が行うのだろうか」という疑問が私の心の中で大きくなっている。

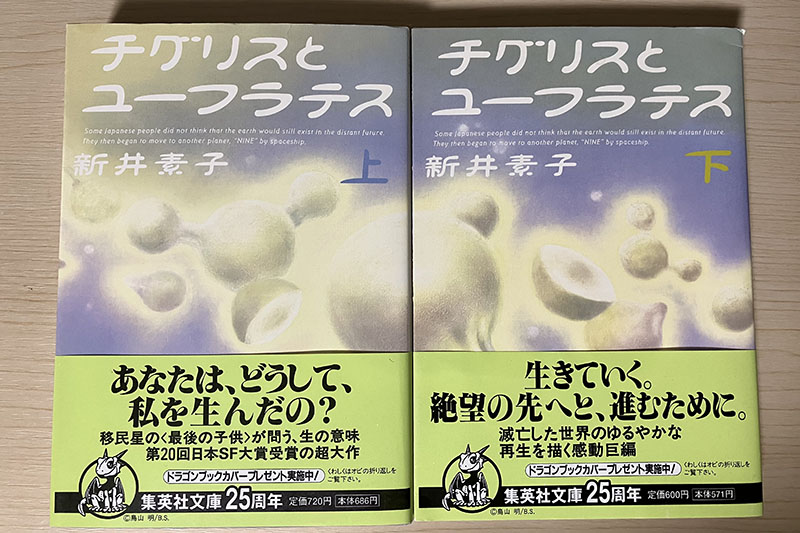

そうして、私は昔読んだ本のことを思い出したのだ。

この当時のさゆりは、常時、複数の医療訴訟を抱えていた。それも、まったく正反対の性格のものを。

その半分は〝子供を殺してしまった〟さゆりに対するものだ。

(中略)それでもさゆりが〝説明〟したのは、それ程の異常がある子供なのに――どうやったって生きてはゆけない子供なのに――両親だって、そんなこと、百も承知の筈なのに――なのに、何で? 何で!

『病院のもうけ主義のために犠牲になり、生まれてくることすら許されなかった、わが子の鎮魂の為に』

訴えられたさゆり、自分が訴えられたっていう事実より何より、まず、週刊誌に載せられた、こんな親のコメントに、体中の血がひく思いを味わったのだ。

(中略)

さゆりは、馬場クリニックは、全国的な悪者として、マスコミにも取り上げられているし、実際に、告訴もされている。

この事実が〝逆恨み〟を、〝逆恨み〟以上のものにした。

〝生まれてしまった〟子供についても、〝何故、こんな障害のある子を産ませたのか〟って訴訟を、さゆりは引き受けることになったのである。(『チグリスとユーフラテス』 新井素子著 より)

上記はあくまで創作の話ではあるが、誰でも直接インスタントに意見を投げることができる現在、医療従事者に有象無象の悪意が向けられるところを度々見かける。

先の能登半島地震でも、医療リソースが足りずに、中度火傷を負った子どもを帰さざるをえず、結果、子どもが死亡した事例に対して、「入院している老人は死んでもいいから追い出して病床を空け、未来ある子どもを救け、生かすべきだった。そうしなかった医師は人殺しである」という過激な言説をインターネット上に少なからず見ることがあった。

あるいは。

以前、医療従事者が現場の一枚として描いたイラストがXで話題になった。

そのイラストでは今にも命が尽きそうな老人が人工呼吸器を装着して床に伏している。

その傍らに立つ老人の親族と思われる人間が「もう十分に生きましたので、楽にしてあげてください」と看護師に泣きすがり、「できません」とにべもなく断られるというワンシーンである。

そのイラストを見た、非医療従事者は「なんて冷たいんだ。家族の心に寄り添って楽にしてあげればいいのに」とコメントした。それに対し、医療従事者は「私たちに患者を手にかけろというのか。機器を外すのは殺すと同義だというのに、簡単に言うな」と反発した。

どちらが正しい、間違っている、という答えがでない「命」の話。

自分事になったらどうすればいいのか、私は未だ答えを出せずにいる。

(担当:まつ)